Klimagipfel der Wohnungswirtschaft 2026

Wir laden Sie herzlich ein

zum Klimagipfel der Wohnungswirtschaft 2026

am 26. und 27. Februar 2026 – in Konstanz oder per Livestream

Programm, u.a. mit:

- Dr. Hans-Joachim Rosner (Universität Tübingen) zu: Klimawandel und Städte - Ursachen, Auswirkungen, Anpassungsstrategien

- Prof. Dr. Viktor Grinewitschus (EBZ Business School) zu: Stromnutzung in Wohngebäuden - Lösungen für die Wohnungswirtschaft

- Effizienzpotenziale im Heizungskeller

- Neue Baustoffe und innovative Lösungen

- Praxisnahe Umsetzungsbeispiele auf dem Weg zur Klimaneutralität

Ergänzt wird das Programm durch inspirierende Best Practices aus der Wohnungswirtschaft sowie eine Abendveranstaltung, die Raum für persönliches Netzwerken und vertieften Austausch bietet.

Das ausführliche Programm sowie die Anmeldung finden Sie unter:

www.awi-vbw.de/tagungen

Eindrücke vom Klimagipfel 2025

Kurzinterview mit Prof. Elisabeth Endres

Beim Klimagipfel der Wohnungswirtschaft 2025 berichtete Prof. Elisabeth Endres über die Initiative Praxispfad CO2-Reduktion im Gebäudesektor. In einem anschließenden Gespräch fragte der vbw nach: 1. Was will die Initiative und warum engagieren Sie sich für diese Ziele? 2. Was fordern sie im Detail? 3. Was denken Sie, wie schnell muss und kann die Politik umsteuern.

Prof. Elisabeth Endres ist Architektin, Professorin für Gebäudetechnologie an der TU Braunschweig, sie leitet dort das Institut für Bauklimatik und Energie. Zusammen mit vier anderen Professoren hat sie die Initiative Praxispfad CO2-Reduktion im Gebäudesektor gegründet. Der Klimagipfel der Wohnungswirtschaft ist eine Veranstaltung des süddeutschen Wohnungswirtschaft und findet ein mal im Jahr in Konstanz statt.

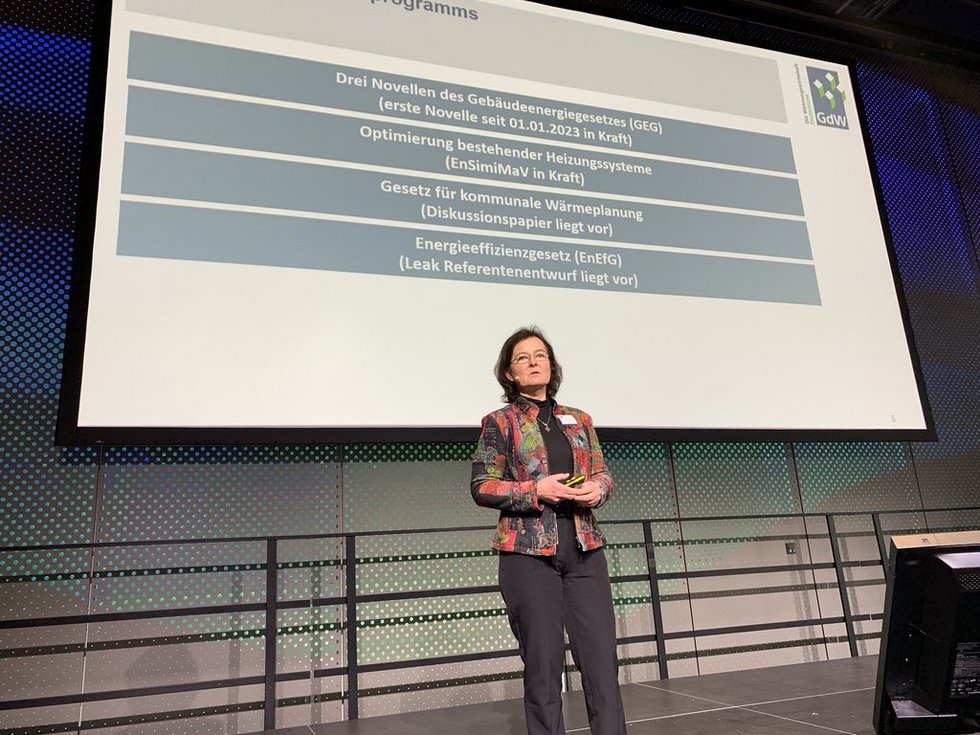

Kurzinterview mit Dr. Ingrid Vogler, GdW

Dr. Ingrid Vogler brachte beim Klimagipfel die Teilnehmer auf den aktuellen Stand der Klima- und Wirtschaftspolitik und deren Auswirkungen auf die Wohnungswirtschaft. Der vbw fragte anschließend bei einem Gespräch nach: 1. Was sind die wichtigsten Punkte der EU-Energie- und Klimapolitik für die deutsche Wohnungswirtschaft? 2. Was muss die Bundesregierung nach der Wahl dringend in der Energie- und Klimapolitik im Bereich der Wohnungswirtschaft angehen? 3. Warum ist ein Kurswechsel in der Klimapolitik für den Gebäudesektor so wichtig?

Dr. Ingrid Vogler ist seit 2005 beim GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen tätig. Als Leiterin Energie und Technik begleitet sie einerseits die europäische und nationale Regulierung aus wohnungswirtschaftlicher Sicht und erarbeitet andererseits fachliche Hilfestellungen für die Wohnungsunternehmen.

Klimagipfel der Wohnungswirtschaft

Klimagipfel der Wohnungswirtschaft 2024

Dekarbonisierung und Klimaschutzziele 2045 - Konzentration auf das Wesentliche

Das klimaneutrale Wohnen, mögliche Klimapfade und die Dekarbonisierung des Gebäudebestandes standen im Fokus des zweitägigen Klimagipfels am 22. und 23. Februar 2024 in Konstanz. Gemeinsam richteten der vbw und der VdW Bayern die Veranstaltung zum vierten Mal aus. Mehr als 250 Teilnehmer aus ganz Deutschland stellten sich dem Thema, das die Branche bewegt. Kann es gleichzeitig gelingen, die Klimaschutzziele zu erreichen und das Wohnen bezahlbar zu halten?

Impressionen des Klimagipfels 2023

Der zweite Klimagipfel der Wohnungswirtschaft fand am 14. und 15. Februar 2023 statt. Hier einige Teilnehmer-Stimmen und Bilder der Veranstaltung.

vbw-Präsident Peter Bresinski kritisierte beim Klimagipfel 2023 die immer höheren Energieeffizienzstandards im Neubau. "Die hohen Investitionen in die Gebäudehülle, die Gebäudetechnik sowie die Heizsystemes schlagen auf die Mieten durch."

Immer höhere Energieeffizienzstandards im Wohnungsneubau lenken die Fördermittel ohnehin in die falsche Richtung. Bei einer Neubauquote von 0,6 % liege der Hebel für die Klimaneutralität im Bestand.

Fokussierung auf Sanierung von Bestandsgebäuden und Technologieoffenheit

Bei der energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden gibt es ein weitaus größeres Einsparpotenzial als im Neubau − und das bei deutlich niedrigerem Ressourceneinsatz, so vbw-Präsident Bresinski weiter. "Die entscheidende Messgröße ist die Reduktion von Treibhausgasen." Die Wärmequelle, die Heizungsart und die Dämmung eines Hauses sind dabei Stellschrauben, an denen gedreht werden kann, um den Gebäudebestand annähernd klimaneutral zu machen. Mit welcher Technologie dies umgesetzt wird, sollte dabei nicht von der Politik vorgeschrieben werden, so lautete der Konsens beim Klimagipfel.

Sektorübergreifende Lösung im Quartier

Abschließend stellte Bresinski klar: „Klimaneutralität im Gebäudesektor kann nur durch die Dekarbonisierung der Strom- und Wärmenetze schnell erreicht werden. Ohne Sektorenkopplung wird es schwierig.“

Was müssen Wohnungsunternehmen angesichts der politischen Entwicklung im Bereich Klimaschutz tun?

„Verschaffen Sie sich einen guten Überblick über die energetische Qualität ihrer Gebäude und Heizungen“, riet Dr. Ingrid Vogler, Leiterin des Referates Energie und Technik beim GdW, den Wohnungsunternehmen. Das sei wichtig, um schnell handlungsfähig zu sein, wenn von Seiten der EU beziehungsweise der Bundesregierung neue Vorschriften beispielsweise zu den Anforderungen der Heizkessel kämen. „Entwickeln Sie eine Klimastrategie“, empfahl sie. Es gelte schließlich über Jahrzehnte hinweg einen gesamten Bestand zu transformieren.

Was müssen Wohnungsunternehmen angesichts der politischen Entwicklung im Bereich Klimaschutz tun? Sehen Sie dazu die kurze Einschätzung von Dr. Ingrid Vogler im Interview*

* Weiterleitung auf unseren YouTube-Kanal

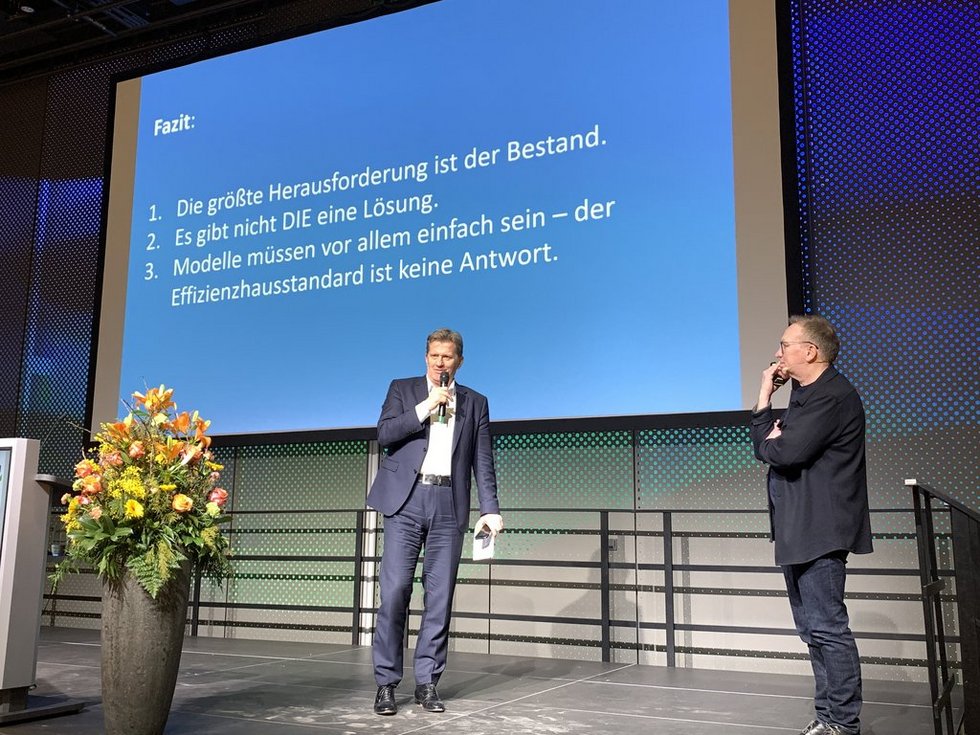

Prof. Thomas Auer von der TU München plädierte für "Einfaches Bauen". Mehr Technik bedeute nicht unbedingt weniger Energieverbrauch - die errechneten Werte differieren meist von den tatsächlichen Verbräuchen - abhängig von den Nutzern der Technik. "Der Effizienzhausstandard ist keine Antwort“, bekräftigte er.

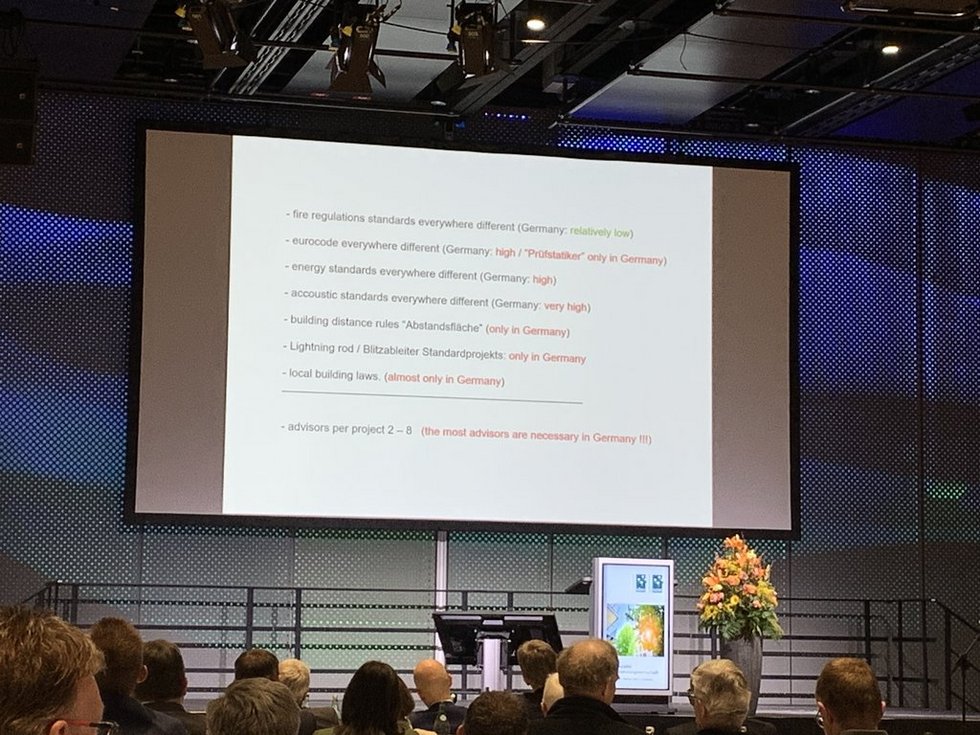

Außerdem brauche es eine Lebenszyklusbetrachtung beim CO2-Verbrauch der Gebäude und einfache Modelle dafür. „Allein etwa 3.400 Normen und noch viel mehr Gesetze sind in Deutschland zu erfüllen. Das ist unzeitgemäß“. Die Bundesregierung fördere Maßnahmen und nicht Ergebnisse. Das sollte sich ändern, betonte er abschließend.

Ein Kurzinterview mit Prof. Dr.-Ing. Thomas Auer zum Thema "Einfacher Bauen" - finden Sie hier*

* Weiterleitung auf unseren YouTube-Kanal

Zudem machen die unzähligen Bauvorschriften das Bauen kompliziert und teuer, aber nicht unbedingt die Wohnqualität und den Energieverbrauch besser.

Oliver Thill von Atelier Kempe Thill erklärte bei seiner Übersicht über den europäischen Wohnungsbau: „Im europäischen Vergleich hat Deutschland die höchsten Anforderungen und Standards beim Wohnungsbau, insbesondere beim Schallschutz.“ Dies gelte für den Klimaschutz, die Prüfstatik, Abstandsflächen und auch das Thema Blitzableiter. Verschiedene Bauvorschriften je Bundesland erhöhten zudem die Komplexität beim Bauen. Er forderte eine Vereinheitlichung und Reduzierung der Bauvorschriften.

Praxisbeispiele - Klimaschutz im Wohnungsbau

Praxisbeispiel GWG Tübingen: Sanierung in Zusammenarbeit mit Fertighaushersteller

Neben den hochkarätigen Expertenvorträgen bot der Klimagipfel 2022 auch spannende Beispiele aus der Praxis. Sie gaben einen Einblick über die Bandbreite der Möglichkeiten für die Energieeinsparung im Gebäudebereich:

So stellte Uwe Wulfrath, Geschäftsführer der GWG Tübingen, ein Pilotprojekt für die serielle Modernisierung im Bestand vor. Um Wohngebäude mit schlechter Energieeffizienz zu sanieren, arbeitet das kommunale Wohnungsunternehmen mit dem Fertighaushersteller Schwörer zusammen. Die Vorteile: Durch die Verlagerung von Bauleistungen in die Fabrikhalle können die Bauzeiten für die tatsächliche Modernisierung vor Ort und damit die Belastung für die Mieter gekürzt werden. Gleichzeitig soll so der Handwerkermangel abgefedert werden, indem die Ressourcen des Fertighausherstellers genutzt werden.

Praxisbeispiel WOBAK: Aufbau eines Nahwärmenetzes in Konstanz

Die WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Konstanz setzt in Ihrer Klimastrategie auf den Aufbau eines Nahwärmenetzes. Dabei kooperiert eng mit den Stadtwerken Konstanz, um eine klimafreundlichere Energieversorgung mit erneuerbaren Energie aufzubauen. „Erneuerbare Wärmenetze sind die effektivsten Instrumente zur Klimaneutralität im Gebäudesektor. Aber: Bis zur Realisierung müssen Hürden in der Planung, bei der Überzeugung weiterer Nutzer und in der unsicheren Förderkulisse überwunden werden.“, erläuterten WOBAK-Geschäftsführer Jens-Uwe Götsch und Dr. Norbert Reuter, Geschäftsführer der Stadtwerke Konstanz.

Praxisbeispiel der BG Familienheim Heidelberg eG: Klimaroadmap 2030+

Die Baugenossenschaft Familienheim Heidelberg eG hat in Zusammenarbeit mit der Eco2nomy GmbH, Stuttgart, dafür proaktiv eine Klimaroadmap erstellt. Mit Unterstützung der Beratungsgesellschaft gelang es, Ökologie, Wirtschaftlichkeit und Sozialverträglichkeit der Maßnahmen zu optimieren.

Wichtig war dabei, methodisch mit Hilfe von speziellen Tools die relevanten Aspekte zu analysieren und sorgsam gegeneinander abzuwägen. Auf dieser Basis konnten die Entscheidungen getroffen werden, die weit über eine reine technische Optimierung hinausgehen. Mit dem vorliegenden klaren Plan kann es jetzt an die Umsetzung gehen.

Den ausführlichen Bericht können Sie hier in unserem Magazin aktuell nachlesen

Klimawandel und Klimaschutz

Der fortschreitende Klimawandel ist eines der zentralen Themen unserer Zeit. Bei der Einsparung von CO2 und dem sparsamen Verbrauch von Ressourcen kommt der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft eine wichtige Aufgabe zu. Mehr als zwei Drittel der Wohnungen wurden bereits energetisch modernisiert. Jährlich werden mehr als 300 Millionen Euro in die Modernisierung investiert. Dennoch bleiben die Herausforderungen hoch. Insbesondere wenn es gilt, einerseits die Klimaziele im Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung zu erreichen und andererseits das Wohnen bezahlbar zu halten.

Klimaziel in Baden-Württemberg: Null Emissionen im Gebäudesektor bis 2040

Mit der Verschärfung des Bundes-Klimaschutzgesetzes im August 2021 wurde das Ziel verankert, eine Treibhausgasneutralität bis 2045 zu erreichen.

In Baden-Württemberg will die Landesregierung dies sogar noch übertreffen. In der Novelle des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg (KSG BW) im Herbst 2021 wurde festgeschrieben: "Der Treibhausgasausstoß des Landes soll im Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990 bis 2030 um mindestens 65 Prozent (reduziert werden) und bis 2040 soll über eine schrittweise Minderung Netto-Treibhausgasneutralität („Klimaneutralität“) erreicht sein."

Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Wohnungswirtschaft, eine Branche, die üblicherweise in 40-Jahres-Zyklen investiert. Sie kann nur mit fundierten und gut geplanten Klimastrategien gemeistert werden, die allerdings die Unternehmensentwicklung über Jahrzehnte maßgeblich beeinflussen.

Vereinbarkeit Klimaschutz und bezahlbares Wohnen

Dr. Iris Beuerle, vbw-Verbandsdirektorin:

"Eine der größten Herausforderungen für die Wohnungswirtschaft in Baden-Württemberg ist die Erreichung der Klimaneutralität im Gebäudebestand bis 2040.

Zum Erreichen der Klimaziele muss der Fokus dabei auf die CO2-Einsparung statt auf ständig höhere Effizienzstandard gelegt werden. Von der Politik fordern wir, dass regulatorische Rahmenbedingungen angepasst, Technologie-Offenheit sowie Sektorkopplung gewährleistet werden.

Denn wichtig ist: Der Klimaschutz darf die gemeinwohlorientierten Wohnungsunternehmen in ihrer Investitonstätigkeit nicht überfordern. Damit bezahlbares Wohnen möglich bleibt!"

Ein Videostatement der Verbandsdirektorin finden Sie hier

European Green Deal

Der „Green Deal“ der Europäischen Kommission ist eine der sechs politischen Leitlinien und Kernstück der neuen „Von-der-Leyen-Kommission“. Mit dem Paket sollen Ziele wie die Klimaneutralität in der Europäischen Union (EU) bis 2050, die Abkopplung des Wirtschaftswachstums von der Ressourcennutzung oder der Schutz des Naturkapitals verfolgt werden. Der Green Deal soll vor allem zum Umdenken in und zu einer Umstrukturierung der Gesellschaft und Wirtschaft führen und ist als neue Wachstumsstrategie der EU gedacht.

Mehr dazu von Dr. Özgür Öner, Leiter des Europabüros beim GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. in seinem Artikel European Green Deal

Energetische Sanierung

Damit der Gebäudebestand bis 2050 klimaneutral werden kann, müssen energetisches Sanieren und bezahlbares Wohnen in Einklang gebracht werden. Dafür brauchen wir neue Sanierungsprozesse und innovative, in der Breite umsetzbare Konzepte, kombiniert mit stärkenden Impulsen aus der Politik. Ein wichtiger Baustein kann die serielle Sanierung mit vorgefertigten Elementen sein, beispielweise nach dem Energiesprong-Prinzip.

Christian Stolte, Bereichsleiter Energieeffiziente Gebäude bei der Deutschen Energie-Agentur (dena) schreibt: Energiesprong revolutioniert den Sanierungsmarkt.

Serielles, modulares Bauen

Der GdW hat mit neun Anbietern Rahmenvereinbarungen für seriellen und modularen Wohnungsbau geschlossen.